| ○見上げた背景ってどう描くの? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| はい、集中講座も今回で最終回……の予定です。 |

|

| え? 何でここまでなのかって? だって、これ以上詳しい事は普通にデッサンの教科書読んだ方が早いんですもん。 |

|

|

| ……では、前回の絵に背景を描き入れてみます。 |

|

| まぁ、これが屋外だったら上に雲でも描いてやればそれなりに見えるんですが、それだと講座にならないので。 |

|

| 今回も分かりやすい、屋内背景で行く事にしましょう。 |

|

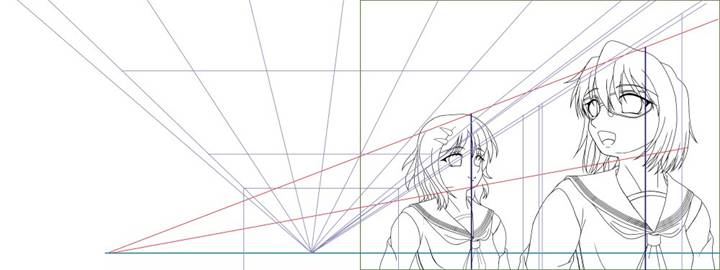

| 最初のレクチャーでは消失点の存在を知ってもらう為に背景から先に描いた訳ですが、今回は逆になります。 |

|

| しかも、キャラと背景で消失点が異なるので、注意が必要です。 |

|

|

| 何故、キャラと背景で消失点が違うのか? |

|

| それは、この絵が正面から見た構図ではないからです。 |

|

| 屋内という事は、背景となる構造物は固定されています。ですがキャラの位置は浮動します。 |

|

| なので消失点も異なるのです。 |

|

|

|

|

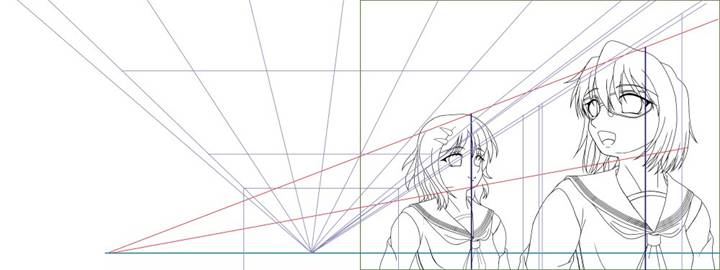

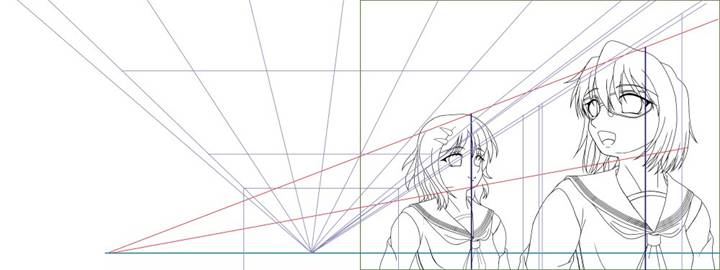

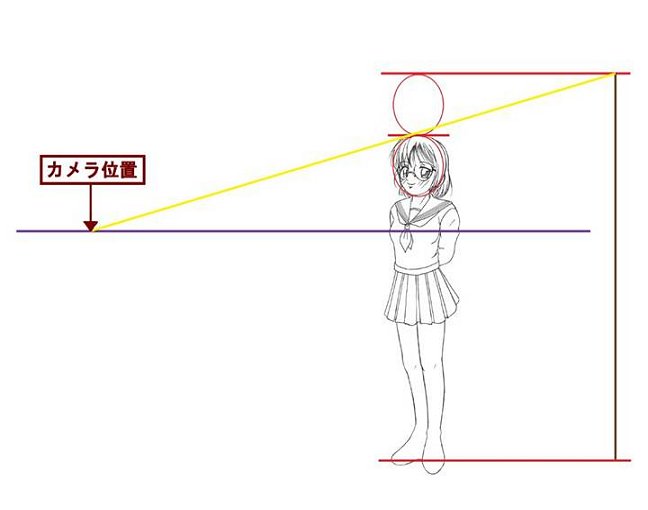

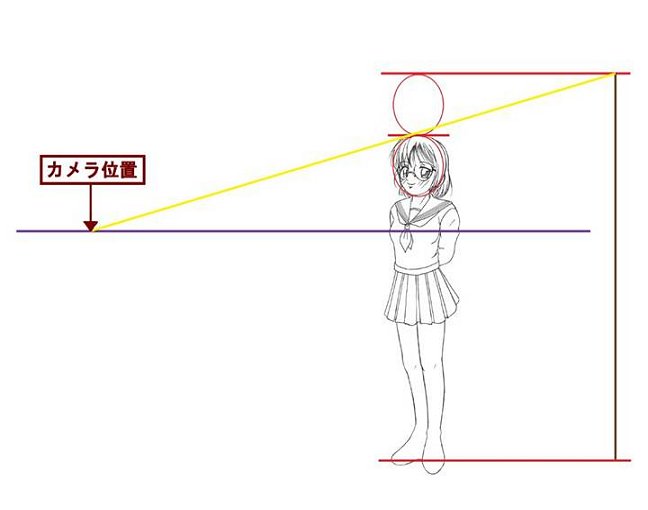

| 前回の消失点を、もう一度見てみましょう。 |

|

| キャラに対する消失点は画面の遥か外にありますね。 |

|

| で、背景の消失点を何処に取るか……ここが問題になります。 |

|

|

| 答えを先に言ってしまうと、ズバリ『適当』です。 |

|

| しかし、あてずっぽうに決めるのではありません。キチンと背景との釣り合いを考えて、目安を付ける必要があるのです。 |

|

|

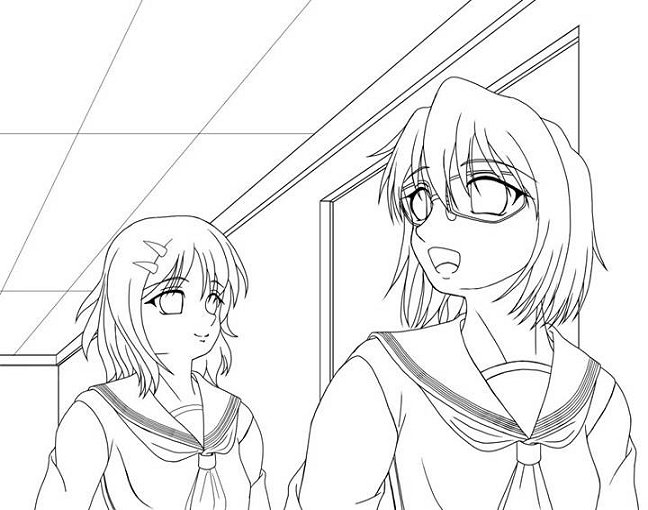

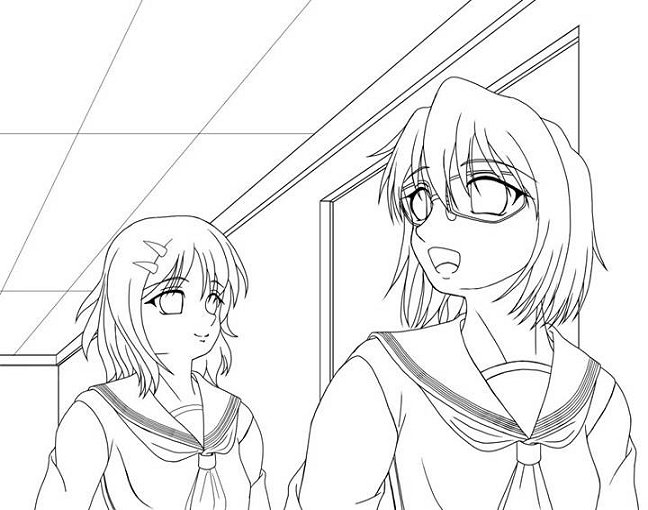

| 順番が前後しますが、天井と壁、それにドアが描かれています。 |

|

| この場合、目安の対象はこのドアです。 |

|

|

|

|

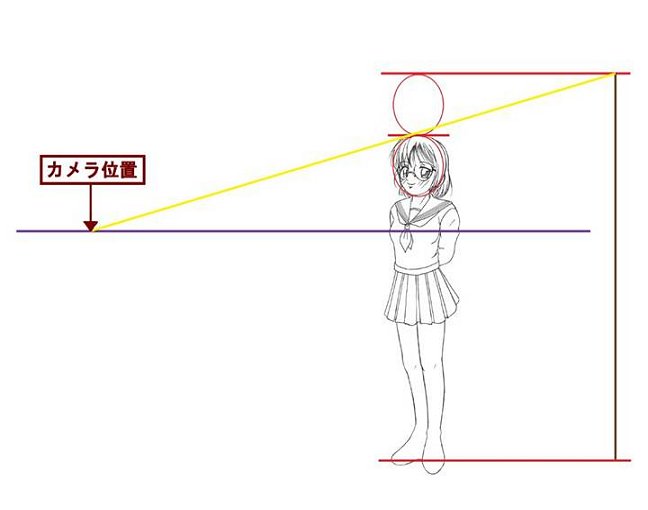

| このキャラは、設定上の身長が160㎝。それに対し、ドアは約190㎝程度が目安になるよう、日本の建築法では決まっています。 |

| つまり、キャラより大体30センチほど高い位置に、ドアの天辺が来るように描写すればいいのです。 |

|

| 30センチの目安は、大体アタマ一個分と考えれば良いでしょう。 |

|

|

| で、キャラも壁にピッタリくっついている訳ではありません。どのぐらい離れているかを考え、地面からドアの高さまでの補助線を引きます。 |

| 図説では便宜上、キャラの立ちポーズを描画していますが、これも補助線だけで充分です。 |

|

| そしてカメラ(描画目線)の位置がどの位にあるかを凡そで良いので割り出し、アイレベル上に位置取ります。 |

|

| キャラの胸元まで伸びている紫の線が、アイレベルです(二つ上の図説と見比べてみましょう) |

|

| その位置が基点となるので、そこからドアの天辺まで線を引いてみます。すると、先程の構図に戻った時、大体どの辺がドアの高さに |

| なるのかが分かります。 |

|

|

| 慣れて来るとこの方法で目測が付くようになるのですが、慣れないうちはモデルになる対象物を置くなりして、感じを掴みましょう。 |

| そしてドアの高さからアイレベルまで線を引き、交わった所が背景の消失点になります。 |

|

|

|

|

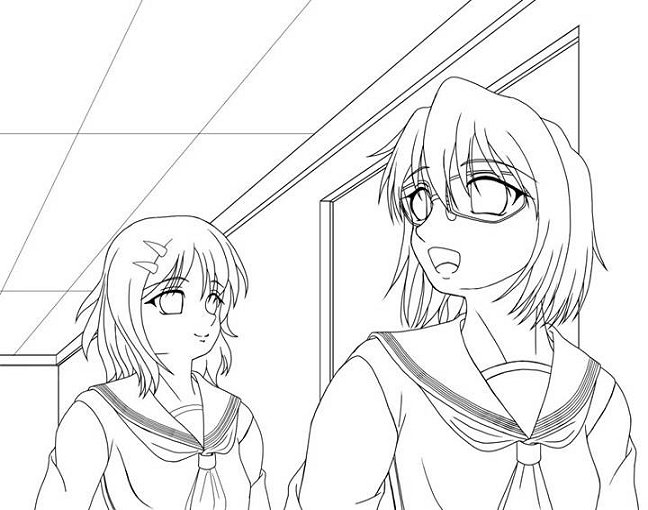

| キャラの描線を薄くして、背景の清書ラインを描き込んでいきます。 |

|

| ここも詳しい解説は不要でしょう。 |

|

|

|

|

| 下書きの補助線と、キャラと重なる部分の線を消す(あるいはキャラとの間にレイヤーを追加し、白で塗り潰す)と、出来上がりです。 |

|

| ……こうやって解説すると、簡単そうに見えますよね。 |

|

| でも、このレベルですら到達するのには結構な年月を必要とするのです。 |

|

|

| 以上、4段階に分けて解説しましたが、如何だったでしょうか? |

|

| この他にも、俯瞰やロングアングル、バラバラに配置されたキャラなど、マスターすべき課題は山のようにあるのです。 |

|

| ここまでのレクチャーは、ほんの初歩に過ぎません。 |

|

|

| 道のりは長く険しいですが、背景までしっかり描けるようになれば、絵描きとしてのスキルはグッと上がります。 |

|

| 頑張ってトライして下さい! ではでは! |

|

|